您现在的位置: 百济新特药房网首页 >> 风湿免疫科 >> 类风湿 >> 类风湿常规用药

帕夫林(白芍总苷)联合甲氨蝶呤治疗类风湿关节炎

- 来源: 百济药房药讯 作者:百济动态 浏览: 发布时间:2010/9/16 9:33:00

甲氨蝶呤(MTX)是目前国内外公认的治疗类风湿关节炎有肯定疗效的药物之一。但如何更有效的控制类风湿关节炎患者的病情,减少药物的不良反应,是我们共同努力的方向。帕夫林(TGP)就是近年发现有上述作用的药物之一,它是提取白芍的有效成分中自芍总苷制成,其主要成分为芍药苷、羟基芍药、芍药内脂苷、苯甲酰芍药苷等苷类复合物,通过抗炎、调节免疫功能起到抗风湿作用。

选取该院风湿科门诊或住院的类风湿关节炎(RA)患者90例,其中男11例,女79例,平均年龄(32±12)岁,病程(63±58)个月,两组患者在性别、年龄、病程、晨僵时间、关节肿胀数、关节压痛数、关节功能分级、红细胞沉降率(ESR)、C-反应蛋白(CRP)、类风湿因子(RF)、双手及其他X线分级差异均无统计学意义(P>0.05)。采用随机双盲双模拟法,帕夫林+甲氨蝶呤实验组(46例):甲氨蝶呤 7.5~10.0 mg口服或静脉注射每周1次;帕夫林 600mg每天3次口服。甲氨蝶呤对照组(44例):甲氨蝶呤 7.5~10 mg口服或静脉注射每周1次。两组病人均保持入组前服用非甾体类消炎药种类及剂量不变,治疗开始后每2周记录患者主诉、晨僵时间、关节肿胀数(SJC)、关节压痛数(TJC)、双手握力及不良反应,以及血尿常规、粪隐血、心电图、肝肾功能、ESR、CRP、RF、免疫球蛋白,连续8周后改为每l2周复查。治疗后每半年作1次眼科检查:包括视力、视野、色觉、眼底检查。

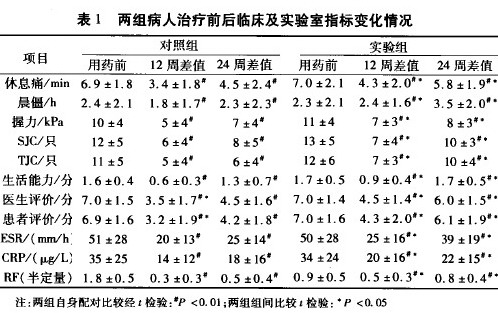

治疗前及服药l2周及24周时对类风湿关节炎的以下指标评估:休息痛、晨僵、SJC、TJC、握力、关节功能、日常生活能力、医生和患者评价;同时严格观察不良反应,各指标的改善百分率[(治疗前值一治疗后值)/治疗前值×100%]。用药后每次就诊或随访时观察和记录病人所出现的不适表现,分析不良反应与受试药物的关系,有不良反应者定期观察其不良反应的转归情况。

结果显示,两组风湿性关节炎患者治疗l2周和24周后休息痛、晨僵、SJC、TJC、握力、关节功能、日常生活能力、医生和患者评价,ESR、CRP、RF(半定量)等指标均有明显改善,P<0.0l。两组间比较差异有统计学意义,P <0.05,见表1。

治疗前及服药l2周及24周时对类风湿关节炎的以下指标评估:休息痛、晨僵、SJC、TJC、握力、关节功能、日常生活能力、医生和患者评价;同时严格观察不良反应,各指标的改善百分率[(治疗前值一治疗后值)/治疗前值×100%]。用药后每次就诊或随访时观察和记录病人所出现的不适表现,分析不良反应与受试药物的关系,有不良反应者定期观察其不良反应的转归情况。

结果显示,两组风湿性关节炎患者治疗l2周和24周后休息痛、晨僵、SJC、TJC、握力、关节功能、日常生活能力、医生和患者评价,ESR、CRP、RF(半定量)等指标均有明显改善,P<0.0l。两组间比较差异有统计学意义,P <0.05,见表1。

治疗后l2周,实验组(加用帕夫林)总有效率为93.5%(43/46),其中明显进步l5例,进步20例,改善8例,无效3例。对照组总有效率为72.7%(21/44),其中明显进步10例,进步14例,改善8例,无效l2例。两组比较差异有统计学意义,P <0.05。

在不良反应方面,甲氨蝶呤组不良反应发生率为28.5% ,其中82%为轻微反应,18% 为中度不适,以乏力、恶心、呕吐、肝功能异常、白细胞减少较常见。甲氨蝶呤+帕夫林组不良反应发生率为24%,其中85%为轻微反应,13%为中度反应,以腹泻、头晕、乏力、恶心、呕吐较常见。两组均无严重不良反应,两组相比,甲氨蝶呤+帕夫林组肝功能异常1例,而甲氨蝶呤组出现肝功能异常5例,两者比较差异有统计学意义(P <0.05),其他不良反应两组相比差异无统计学意义(P>0.05)。上述不良反应经对症治疗后均未影响甲氨蝶呤及帕夫林的治疗。

本研究在治疗12周及24周时,病人各方面综合疗效评价帕夫林联合甲氨蝶呤均高于单独应用甲氨蝶呤治疗组,说明帕夫林在治疗类风湿关节炎方面是有效的。而不良反应方面两者比较,除肝功能帕夫林联合甲氨蝶呤组明显低于甲氨蝶呤组外其余无明显差别。

在不良反应方面,甲氨蝶呤组不良反应发生率为28.5% ,其中82%为轻微反应,18% 为中度不适,以乏力、恶心、呕吐、肝功能异常、白细胞减少较常见。甲氨蝶呤+帕夫林组不良反应发生率为24%,其中85%为轻微反应,13%为中度反应,以腹泻、头晕、乏力、恶心、呕吐较常见。两组均无严重不良反应,两组相比,甲氨蝶呤+帕夫林组肝功能异常1例,而甲氨蝶呤组出现肝功能异常5例,两者比较差异有统计学意义(P <0.05),其他不良反应两组相比差异无统计学意义(P>0.05)。上述不良反应经对症治疗后均未影响甲氨蝶呤及帕夫林的治疗。

本研究在治疗12周及24周时,病人各方面综合疗效评价帕夫林联合甲氨蝶呤均高于单独应用甲氨蝶呤治疗组,说明帕夫林在治疗类风湿关节炎方面是有效的。而不良反应方面两者比较,除肝功能帕夫林联合甲氨蝶呤组明显低于甲氨蝶呤组外其余无明显差别。

TAG:帕夫林 甲氨蝶呤 类风湿关节炎

相关药品